Vor 40 Jahren

Ausstellung "Konzentrationslager in Hannover 1943-1945"

Im Herbst 1983 zeigte die Ausstellung „Konzentrationslager in Hannover 1943-1945“ erstmals einer breiten Öffentlichkeit die Geschichte der sieben hannoverschen Konzentrationslager. Die Ausstellung sorgte für viel Furore und ist bis heute eine Pionierleistung für die Herausbildung der hannoverschen Erinnerungskultur und die Erforschung der Geschichte der hannoverschen Konzentrationslager. Der Geschichte und Nachwirkung der damaligen Ausstellung widmete sich jetzt die Veranstaltung "Provokation und Politikum" im ZeitZentrum Zivilcourage.

Retrospektive der Ausstellung „Konzentrationslager in Hannover 1943-1945“

Vor 40 Jahren machte die Ausstellung „Konzentrationslager in Hannover 1943-1945“ die in Vergessenheit geratenen früheren sieben Standorte der KZ-Außenlager und das Schicksal der Häftlinge erstmals wieder einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die KZ-Außenlager in Stöcken, Ahlem, Langenhagen, Limmer, Misburg und Mühlenberg unterstanden organisatorisch dem Konzentrationlsager Neuengamme bei Hamburg. Die Häftlinge mussten in hannoverschen Rüstungsbetrieben wie Continental, Hanomag oder der Accumulatorenfabrik AG (später VARTA) Zwangsarbeit leisten.

Entstehung der Ausstellung

Plakat der Ausstellung "Konzentrationslager in Hannover 1943-1945" vom 15.10. bis 18.11.1983 im Kubus

Die vom 15.10 bis 18.11.1983 im Kubus gezeigte Ausstellung „Konzentrationslager in Hannover 1943-1945“ kuratierten Mitarbeiter*innen des Historischen Seminars der Universität Hannover, des damaligen Kulturamts der Stadt Hannover, der damaligen Freizeitheime in Stöcken und Mühlenberg, der IGS Mühlenberg sowie der hannoversche Künstler Hans-Jürgen Breuste. Der Inhalt fußte auf den Forschungsergebnissen, die eine Gruppe von Historikern der Universität Hannover seit 1978 zusammengetragen hatten. Zu ihnen gehörten der bereits verstorbene Prof. Dr. Herbert Obenaus, Prof. Dr. Claus Füllberg-Stolberg, Rainer Fröbe, Dr. Rolf Keller, Hans-Hermann Schröder und Christoph Gutmann. Die Ergebnisse ihrer Forschungen veröffentlichten sie 1985 in der zweibändigen Studie „Konzentrationslager in Hannover. KZ-Arbeit und Rüstungsindustrie in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs“ veröffentlicht wurden. Ein Vorläufer der Ausstellung war 1981 die Ausstellung „‚Vernichtung durch Arbeit‘. Das KZ-Außenlager Hannover-Mühlenberg“ gewesen, die im Freizeitheim „Weiße Rose“ in Mühlenberg gezeigt worden war.

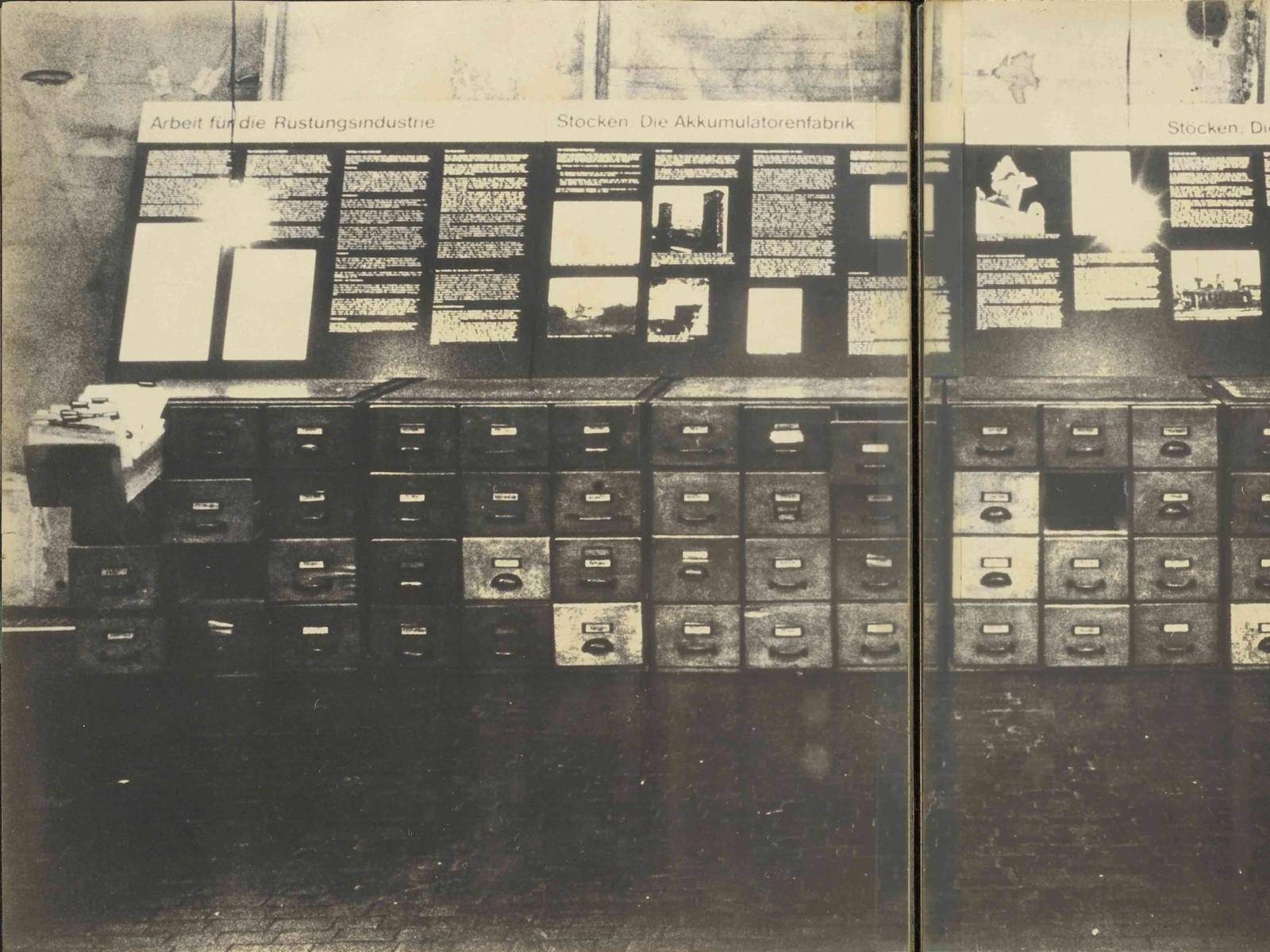

Ansicht aus der Ausstellung "Konzentrationslager in Hannover 1943-1945"

Zu den Ehrengäste bei der Ausstellungseröffnung zählten der ehemalige dänische Häftling des KZ Stöcken, Arnold Jensen, und der frühere Häftling und Lagerschreiber des KZ Mühlenberg, Gerhard Grande. Mit einer Fülle von Dokumenten, Texten und Bildern führte die Ausstellung „Konzentrationslager in Hannover 1943-1945“ die Geschichte der hannoverschen Lager, der Häftlinge und der dortigen Verbrechen den über 10.000 Menschen vor Augen, welche die letztlich um drei Tage verlängerte Ausstellung besuchten. Im Unterschied zu den damals üblichen Darstellungsformen wollte die Ausstellung das "Unfassbare" auch atmosphärisch spürbarer machen. Der Künstler Hans-Jürgen Breuste gliederte und gestaltete den Ausstellungsraum gliederte und den gestaltete den Ausstellungsraum entsprechend. Nur kaltes Licht weniger Glühlampen beleuchtete den durch zwei schwarze leere Regale getrennten und verdunkelten Raum. Zahlreiche Objekte wie Tarnlampen aus Sackleinen, Eisenketten, alte Taue, Karteischränke und Stahltröge mit Baumwollresten, wie sie in der Rüstungsproduktion verwandt worden waren, schufen eine Fabriksituation anmutende Atmosphäre. Leise untermalt wurde die Szenerie mit der eindringlichen Musik der "Sinfonie der Klagelieder" des polnischen Komponisten Henryk Górecki.

Nachgeschichte der Ausstellung

Die Ausstellung rief eine große Resonanz in der Öffentlichkeit hervor und setzte wesentliche Impulse für die weitere Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus in Hannover und die Erinnerung an die hannoverschen Konzentrationslager. Aus den Kontakten mit ehemaligen Häftlingen und sich bildenden bürgerschaftlichen Initiativen entwickelte sich in den folgenden Jahren an den Orten der früheren KZ-Standorte im Stadtgebiet eine lebendige lokale Erinnerungskultur. Heute erinnern und informieren an den früheren Standorten regelmäßige Gedenkveranstaltungen sowie Mahnmale, Informationstafeln und historische Rundwege an das Schicksal der früheren Häftlinge und die Geschichte der hannoverschen Konzentrationslager.

Blick in die Ausstellung "Konzentrationslager in Hannover 1943-1945"

Nach einem Beschluss des Verwaltungsrats der Stadt Hannover vom Februar 1984 sollte außerdem ein dauerhafter Ort für die Ausstellung gesucht werden. Bis Anfang der 1990er Jahre konnte aber kein Ort für einen zentralen NS-Lernort gefunden werden. Mit dem ZeitZentrum Zivilcourage verfügt die Stadt Hannover seit 2021 über einen vergleichbaren Lernort zur hannoverschen Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus, der u.a. die Geschichte der hannoverschen Konzentrationslager und Biographien ehemaliger KZ-Häftlinge präsentiert. Hochauflösende Scans der Ausstellungstafeln aus dem Jahr 1983 sowie verschiedene Dokumente und Fotos zur Ausstellung werden vom ZeitZentrum Zivilcourage sicher verwahrt.

Veranstaltung "Provokation und Politikum"

Veranstaltung "Provokation und Politikum" am 16.11.2023

Die Ausstellung sowie die dazugehörigen Forschungen zu den hannoverschen Konzentrationslagern sind ein wichtiger Meilenstein in der Herausbildung unserer heutigen Erinnerungskultur an den früheren KZ-Standorten. Bei der vom ZeitZentrum Zivilcourage in Kooperation mit den ehemaligen Kurator*innen organisierten Veranstaltung am 16. November 2023 wurde die Entstehung der Ausstellung, ihre Wirkung und Nachgeschichte näher beleuchtet und gewürdigt. In seinem Grußwort hob Bürgermeister Klapproth die Bedeutung der Ausstellung und der frühen KZ-Forschungen für das Gedächnis der Stadtgesellschaft hervor und dankte allen Beteiligten an der damaligen Ausstellung für ihr Engagement. Prof. Dr. Claus Füllberg-Stolberg schilderte in einem anschließenden Vortrag die Entstehung und künstlerische und inhaltliche Umsetzung der Ausstellung. Rainer Fröbe schloss sich mit einem Vortrag über die Nachgeschichte der Ausstellung und das Scheitern der Schaffung eines NS-Lernortes in den 1980er Jahren an. In einem anschließenden Podiumsgespräch diskutierten Klaus Vespermann (ehem. Leiter Freizeitheim Mühlenberg), Horst Dralle (Netzwerk Erinnerung und Zukunft e.V.), Dr. Rolf Keller (ehem. Stiftung niedersächsische Gedenkstätten) und Prof. Dr. Ludwig Eiber (ehem. Leiter KZ-Gedenkstätte Neuengamme) über die Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus Anfang der 1980er Jahre und die Bedeutung der Ausstellung für die Erinnerungskultur.

Deutsch

Deutsch

English

English

中文

中文

Danish

Danish

Eesti

Eesti

Español

Español

Suomi

Suomi

Français

Français

Italiano

Italiano

日本語

日本語

한국

한국

Nederlands

Nederlands

Norge

Norge

Polski

Polski

Portugues

Portugues

Русский

Русский

Svenska

Svenska

Türkçe

Türkçe

العربية

العربية

Romanesc

Romanesc

български

български