Schulbiologiezentrum Hannover

Gesamtansicht

Wabenansicht nach drei Wochen: Die Waben sind jetzt bis zur Wand des Bienenstocks gebaut und lassen am Rand nur den Spalt frei, dass die Bienen dazwischen entlanglaufen können.

Ansicht auf den Wabenbau nach einer Woche. Die Waben erscheinen noch recht schmal.

Wabenansicht nach zwei Wochen: Die Waben sind schon flächiger ausgebaut.

Bei regnerischem Wetter wird weniger gebaut.

Mit Hilfe der beiden Maßbänder lässt sich die Größe der elften Wabe ausmessen.

Mit dem Maßband kann ausgemessen werden, wie groß die Drohnenzellen sind (links oben im Bild) und im Vergleich dazu die Arbeiterinnen-/Pollen-/Honigzellen.

Beim Blick in den Innenraum erkennt man den zwölften Oberträger mit der zwölften Wabe, deren Wachstum seit Wochen unverändert ist. Der Stab, der rechts neben der Wabe ragt, ist einer der Temperatursensoren.

Blick durch das seitliche Fenster ins Bienenvolk am 30. Juni.

Aufnahme in den Bienenstock hinein am Flugloch. Die Bienen drängen sich am Ausgang.

Die junge Königin (vom 21. Juni 2020) ist gezeichnet worden (blaue Markierung steht für das Jahr 2020) und in Eiablage gegangen. Es wurden erste Stifte in den Zellen auf den Waben gefunden. Das Volk wird also weiterwachsen.

Blick durchs Schaufenster am 14. Juli.

Am 12. Juli 2020 wurden 500 Gramm Futterteig in den Stock gelegt, damit die Bienen das Futter als Winterfutter einbauen.

Der Futterteigklumpen vom 12. Juli 2020; genau 500 Gramm. Er wird von den Bienen in die Zellen der Waben eingetragen.

Die Galerie macht Sommerpause bis Anfang September.

Alle Bienenvölker müssen nach der letzten Honigernte gegen den parasiten "Varroa destructor" behandelt werden. Das macht man im Spätsommer/Herbst mit einer 60 prozentigen Ameisensäure, die, eisgekühlt auf ein Schwammtuch geträufelt, langsam verdunstet und dabei die Varroa-Milben tötet; die Bienen jedoch nicht. Die Behandlung ist wärmeabhängig, man sollte solange warten bis es etwas kühler ist damit die Säure langsam verdampft und die Bienen dadurch nicht stresst.

Das einfachste Verfahren zur Feststellung eines Varroa-Befalls ist die Erfassung des natürlichen Milbenfalls über die Gemülldiagnose. Unter das Bienenvolk/den Bienenstock wird eine sogenannte "Gemüllwindel" geschoben. Darauf fallen die Milben, die man nach drei Tagen zählt. Die kritische Varroa-Schadschwelle liegt im Juli für Wirtschaftsvölker bei mehr als zehn Milben pro Tag im natürlichen Totenfall. Bei Jungvölkern/Ablegern liegt die kritische Schadschwelle Mitte Juli bei mehr als fünf Milben im natürlichen Milbentotenfall. Völker mit diesem Varroa-Befallsgrad müssen mit Ameisensäure behandelt werden. Varroamilbenzählen ist ein Muss!

Drei adulte (dunkelbraun) Varroa-Milben in Großaufnahme. Es sind Spinnentiere, da sie vier Beinpaare besitzen. Das kann man an dem helleren Tier erkennen (Nymphenstadium), das auf dem Rücken liegt. Gezählt werden dunkle und helle Tiere.

Die einzelnen Zellen in den Waben sind noch leer, es befindet sich darin noch kein Winterfutter.

Sind die Bienenvölker gegen die Varroa-Milbe behandelt, beginnt man mit dem Einfüttern der Bienen. Das heißt die Bienen bekommen entweder selbstgemachten Zuckersirup (aus Zuckerrübenzucker und Wasser im Verhältnis 3:2), gekauften Ambrosia-Sirup oder Futterteig. Damit die Bienen besser an das Flüssigfutter gelangen, legt man in den viskösen Zuckersirup Korken als Schwimmer.

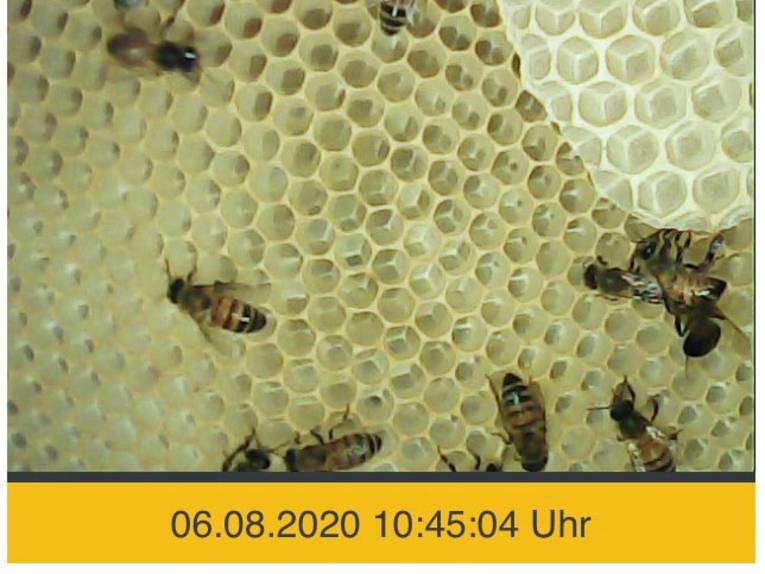

Geschäftiges Treiben auf den letzten Rähmchen: Die Bienen bauen die Waben aus und lagern den Zuckersirup als Wintervorrat ein.

Um das Einlagern des Zuckersirups effektiv zu gestalten (ein Bienenvolk ist Weltmeister in der Koordination von Teamarbeit), erstellen die Bienen einen "Futterstrom", der ähnlich funktioniert wie "Stille Post": Die erste Biene nimmt den Sirup auf, dreht sich zur nächsten um und gibt ihn ab. Die zweite Biene nimmt den Sirup auf, dreht sich um und gibt ihn der dritten usw. bis die letzte Biene den Sirup direkt in die Zelle entlädt.

Alle Bienen wissen an ihrer Position genau was zu tun ist, und das alles ganz ohne Sprache, Kommando und Vorgesetztem – und sie tun es immer zum Wohle des Gesamtorgansimus, "des Biens".

Gut einen Monat später ist das zwölfte Rähmchen groß ausgebaut und alle Zellen sind mit hell glänzendem Zuckersirup gefüllt. Die Bienen haben jetzt genug Wintervorrat um durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Der Winter sollte auch kalt werden, damit die Königin aus der Brut geht und die Bienen ihre Aktivität drosseln; nur so kommen sie mit circa zwölf Kilogramm Futtervorrat bis Mitte April hin.

Deutsch

Deutsch

English

English

中文

中文

Danish

Danish

Eesti

Eesti

Español

Español

Suomi

Suomi

Français

Français

Italiano

Italiano

日本語

日本語

한국

한국

Nederlands

Nederlands

Norge

Norge

Polski

Polski

Portugues

Portugues

Русский

Русский

Svenska

Svenska

Türkçe

Türkçe

العربية

العربية

Romanesc

Romanesc

български

български