Der Deisterkreisel

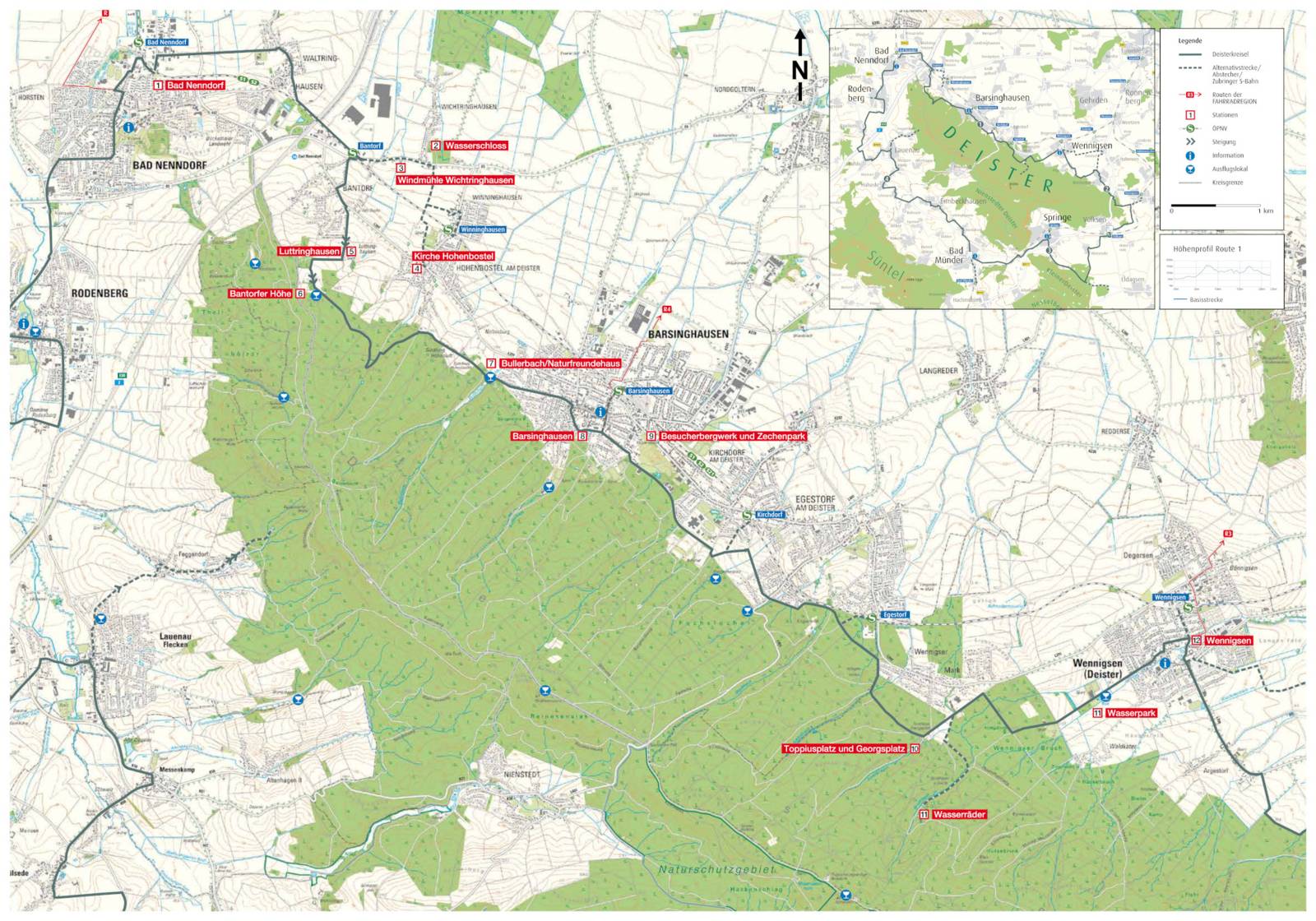

Route 1: Von Bad Nenndorf nach Wennigsen

"Teufelsdreck und schwarzes Gold" - Zwischen Bad Nenndorf und Wennigsen führt der 22 km lange Weg durch die offene Feldmark und berührt immer wieder den bewaldeten Nordhang des Deisters mit herrlichen Ausblicken in das Calenberger Land.

© Region Hannover

© Region Hannover Der Deisterkreisel - Route 1

Und auch thematisch ist auf diesem Streckenabschnitt Abwechslung angesagt. An insgesamt 12 Stationen lässt sich viel Wissenswertes erfahren vom Kurortflair über moderne Kunst bis zum Kohlebergbau.

Der Deisterkreisel - Route 1

Von Bad Nenndorf nach Wennigsen: Routenbeschreibung und Karte

Die Stationen

Bad Nenndorf (1)

Seinen Status als Kurort und Heilbad verdankt Bad Nenndorf den Schwefelquellen, die früher am Fuße des Galenberges aus dem Boden traten. Der dabei entstehende, übelriechende Morast wurde von den Ortsansässigen, noch in Unkenntnis der Heilkraft, als „Teufelsdreck“ bezeichnet.

Erst unter Landgraf Wilhelm IX. wurde die Wirkung der Schwefelquellen erkannt und 1787 das Bad gegründet. Der Kurarzt Dr. Christoph Wilhelm Hufeland zählte prominente Gäste wie Goethe, Schiller und Herder zu seinen Klienten. Auch Jérôme, der Bruder Napoleons und König von Westfalen, verweilte hier, um sein Rheumaleiden zu kurieren. Er führte das „Schlammbaden“ ein, das er aus seiner französischen Heimat kannte Bis heute finden Gäste aus ganz Deutschland den Weg nach Bad Nenndorf, bringen bei einem Bad in Sole und Schwefel Körper und Seele in Einklang oder genießen die Kraft der Mooranwendungen. 2022 erhielt das Staatsbad die DreifachPrädikatisierung als Mineral, Moor und Thermalheilbad und ist somit einzigartig in ganz Niedersachsen.

Das grüne Herz Bad Nenndorfs ist der Kurpark mit seinem 200 Jahre alten Baumbestand und den historischen Gebäuden. Die sehenswerte Süntelbuchenallee wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Gartenbaumeister Carl Thon geschaffen. Aus ca. 30 Bäumen entstand durch Absenker, Wurzelbrut und Nachpflanzungen eine stattliche Baumreihe von rund 100 Stämmen. Die Süntelbuche ist eine Varietät der Rotbuche mit bizarrem ZickZack Wuchs. Bis 1843 gab es noch zwischen Hülsede und Raden einen Süntelbuchenwald. Doch da das Holz kaum verarbeitet werden konnte, wurde er im Zuge der Verkopplung gerodet.

Dass die Süntelbuchen dennoch überlebten, ist u.a. der Familie von Münchhausen zu verdanken, die diesen knorrigen Baum liebte: In der Familie war es ein Hochzeitsbrauch, der Braut eine Süntelbuche mit auf den Weg zu geben. Viele weitere spannende Informationen zur Geschichte Bad Nenndorfs erhalten Sie im Museum Bad Nenndorf e.V. in der Kramerstraße 1.

Wer einen Abstecher zum Wasserschloss (2) und zur Windmühle (3) Wichtringhausen oder zur Kirche Hohenbostel (4) machen möchte, fährt am Bahnhof Bantorf geradeaus weiter und erreicht nach ca. einem Kilometer Wichtringhausen bzw. drei Kilometern Hohenbostel.

Wer hingegen auf der Routenführung des Deisterkreisels bleiben und Wald und Höhenluft schnuppern möchte, biegt am Bahnhof Bantorf rechts in den Ort Bantorf ab und gelangt über den Ortsteil Luttringhausen (5) zur Bantorfer Höhe (6).

Wasserschloss (2) und Windmühle Wichtringhausen (3)

Das weithin sichtbare Wahrzeichen Wichtringhausens ist mitten im Ort die Windmühle. Um die Erhaltung des eindrucksvollen Galerieholländers kümmert sich ein Mühlenverein, der nach Absprache auch Führungen anbietet. Ein Blick in das Innere der Mühle auf die komplett erhaltene historische Mühlentechnik lohnt sich auf jeden Fall. Am Ortsausgang folgt ein weiteres Schmuckstück, das Wasserschloss Wichtringhausen. Das Rittergut geht in seinem Kern auf das Ende des 12. Jahrhunderts zurück und ist seit 1743 in Familienbesitz. Durch Umbau und Restaurierung in den folgenden Jahrhunderten erinnert kaum noch etwas an die ursprüngliche Form. Das Herrenhaus steht seit 1948 unter Denkmalschutz. Räumlichkeiten des Rittergutes können für Veranstaltungen gebucht werden.

Kirche Hohenbostel (4)

Die kleine St.ThomasKirche gehörte ursprünglich zum Kloster Corvey und befindet sich auf einer Erhebung umgeben von den ältesten Höfen der Gemeinde. Seit 1305 ist sie im Besitz des Klosters Barsinghausen. Geringe Reste des spätromanischen Baues finden sich im Mauerwerk des Turmes und des Chores sowie im Säulenportal auf der Südseite des Langhauses.

Luttringhausen (5)

Luttringhausen, eine der drei Siedlungen, die mit Bantorf und Ebbinghausen gegen 1700 die Ortschaft Bantorf bildeten, hat mit seinen Höfen unter alten Bäumen seinen ländlichen Charakter bewahrt. Auf dem alten Kirchhof steht die St. Alexandri Kirche, deren Südseite noch Mauerreste aus dem 12. Jahrhundert aufweist.

Bantorfer Höhe (6)

Nach schweißtreibendem Anstieg zur Bantorfer Höhe laden Bänke und der Gasthof „Deister Alm“ zur Erholung mit Blick bis Hannover ein. Von hier aus führen Wanderwege zum Ausflugslokal „Mooshütte“ und nach Bad Nenndorf. Nach einem weiteren leichten Anstieg und anschließender kurvenreicher (!) Abfahrt durch den Wald führt der Deisterkreisel an einer Schutzhütte, der Walhalla am Waldrand und an der Siedlung Höhenluft vorbei bis zum Bullerbachtal.

Bullerbach / Naturfreundehaus (7)

Kurz nach Erreichen des Stadtrandes von Barsinghausen überquert man den Bullerbach. Wie viele andere Deisterbäche ist er auf Grund seiner Naturnähe ein besonders geschütztes Biotop. Er besitzt im Oberlauf die Wassergüte 1, so dass Kleintiere, wie Köcherfliegenlarven, Steinfliegenlarven und Bachflohkrebse sich hier sehr wohl fühlen. Früher führte der Bullerbach so viel Wasser, dass er fünf Mühlen antreiben konnte. Heute wird in seinem

Einzugsbereich Trinkwasser gewonnen. Dadurch führt der Bach bedeutend weniger Wasser als zuvor. Davon unbenommen ist das Bullerbachtal eines der schönsten Täler im Deister. Am Taleingang heißt das Naturfreundehaus seit 1955 Ausflugsgäste willkommen.

Barsinghausen (8)

Barsinghausen verdankt seine Entstehung nicht zuletzt mehreren günstigen Bedingungen. Die Wege am Deisterrand waren auch bei Hochwasser befahrbar. Die zahlreichen Zuflüsse zur Südaue konnten verschiedenste Mühlenbetriebe nutzen und der fruchtbare Lössboden war Grundlage für eine ertragreiche Landwirtschaft. „Berchingehusen“ wurde erstmals 1193 urkundlich erwähnt. Die Entwicklung des Ortes war eng mit dem Kloster verknüpft, das als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb den Mittelpunkt für Wirtschaft und Kultur bildete.

Die Sage zur Gründung des Klosters Barsinghausen erzählt von einer mehr oder weniger göttlichen Fügung der Standortwahl: Als man in der Teufelskammer (eine heidnische Kultstätte am Deisterkamm) das erste Fuder Steine für den Transport aufgeladen hatte, war man sich noch nicht darüber einig, an welchem Platz genau das Kloster errichtet werden sollte. Deshalb beschloss man, die Pferde frei gehen zu lassen und da zu bauen, wo sie das erste Mal anhalten würden. Auf einer Rasenfläche in der Nähe der alten Steinbrüche hielten sie an. Diese Stelle gefiel aber nicht allen, deshalb transportierten die Unzufriedenen die Steine in der Nacht heimlich an einen Ort, der ihnen besser zusagte. Als die anderen nach langem Suchen die Steine dort fanden, sahen sie darin ein Gottesurteil und errichteten das Kloster an dieser Stelle.

Das Kloster Barsinghausen ist das älteste der fünf Calenberger Gründungen und eines von mehr als 200 Klöstern, die in Niedersachsen im 12. Jahrhundert entstanden. Nach der Reformation und der damit verbundenen Säkularisierung blieben nur noch wenige davon erhalten. In der Region Hannover sind es neben Barsinghausen die Klöster in Wennigsen, Mariensee, Wülfinghausen und Marienwerder.

Im Schutz des Klosters entwickelte sich das Steinmetzgewerbe. Der besonders widerstandsfähige Deistersandstein bildete über Jahrhunderte die wichtigste Wirtschaftsgrundlage Barsinghausens. Er wurde für Kirchen und Rathäuser, Schlösser und Bürgerhäuser, aber auch für Schleif, Mühl und Grabsteine im In und Ausland verwandt. Auch viele Repräsentativbauten in Hannover – wie das Leineschloss oder die Waterloosäule – sind aus Barsinghäuser Sandstein errichtet. Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Steinhauerei nach und nach durch den Kohleabbau verdrängt.

Besucherbergwerk und Zechenpark (9)

Bergbaulich Interessierten bietet Barsinghausen ein besonderes Erlebnis. Im Besucherbergwerk Klosterstollen kann man – nach vorheriger Anmeldung – mit der alten Grubenbahn 1.400 Meter tief zur ehemaligen Kohleabbaustätte einfahren. Nach bergmännischer Einkleidung und Einweisung geht es unter den Deister. Unwillkürlich fühlt man sich in die Arbeitswelt der Bergleute hineinversetzt. Über Tage informiert im Zechensaal eine Ausstellung

über den Deister-Bergbau.

Nur wenige Meter entfernt befindet sich die große Bergehalde. Bevor man früher das Kohleflöz erreichte, mussten zunächst viele Tonnen Sand und Gestein beiseite geräumt und „auf Halde“ gelegt werden. Heute bietet sich dem Besucher von dem außergewöhnlichen Kunstprojekt „FreiluftWohnzimmer“ auf der Haldenspitze eine herrliche Aussicht über das Deistervorland. Bei klarer Sicht ist sogar das hannoversche Rathaus zu sehen.

Toppiusplatz und Georgsplatz (10)

Am Toppiusplatz in der Wennigser Mark erinnert ein Gedenkstein an den hier tödlich verunglückten „königlichen Jäger“ Toppius. Der großzügige, terrassierte Platz unter alten Buchen diente früher den Bergleuten als Festplatz. Heute findet hier traditionell am ersten Sonntag im Mai ein Jazzfrühschoppen und am Pfingstmontag der Waldgottesdienst statt.

Gegenüber liegt der Georgsplatz. Hier ließ König Ernst August in den Jahren 18431845 ein Jagdschlösschen errichten, das er nach seinem blinden Sohn Georg benannte. InfoTafeln geben auf einem 1,8 Kilometer langen Rundweg Auskunft über die Geschichte dieses einmaligen Ortes im Deister.

Wasserräder und Wasserpark (11)

Kurz nach dem Georgsplatz bietet sich ein Abstecher zu einem beliebten Ausflugsziel für Kinder an: die Wennigser Wasserräder. Entlang der Feldbergquelle sind auf der Länge von etwa 100 Metern liebevoll gebastelte Miniaturmodelle aufgestellt. Die beweglichen Figuren werden nur durch Wasserkraft angetrieben und stellen Szenen und Figuren bekannter Märchen, Sagen und Geschichten dar. Traditionell werden die Wasserräder am letzten

Wochenende im April eröffnet und Anfang Oktober wieder abgebaut.

Am Ortseingang Wennigsen lädt der „Wasserpark Wennigsen“, mit fast 2.000 Quadratmetern einer der größten Naturbadeteiche Deutschlands, zu einer Erfrischungspause ein. Ein Regenerationsteich sorgt mit heimischen Wasserpflanzen für eine natürliche Reinigung des Wassers. Neben einem Sprungfelsen gibt es eine Rutsche, einen Wasserfall und eine Sand und Matschanlage für Kinder. Zudem lädt die parkähnliche Umgebung mit Spielgeräten, Beachvolleyballfeld und einem Kiosk mit Außenterrasse zum längeren Verweilen ein.

Wennigsen (12)

Auch Wennigsen, das bis 1932 noch „Kloster Wennigsen“ hieß, hat seine Entwicklung der Gründung eines Augustiner Nonnenklosters um 1200 zu verdanken. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts wurde das Kloster durch Stiftungen und Schenkungen zum reichsten der fünf Calenberger Klöster. Doch die Hildesheimer Stiftsfehde und der Dreißigjährige Krieg hatten für Wennigsen verheerende Folgen. Alte Aufzeichnungen belegen, dass der Ort bis auf sechs Häuser zerstört wurde. Erst um 1700 wurde er wieder aufgebaut.

Im alten Ortskern von Wennigsen lohnt sich ein Besuch im Heimatmuseum, wo auf vier Etagen viel Heimatverbundenes aus allen Lebensbereichen zu entdecken ist. Verschiedene Sonderausstellungen wechseln sich ab.

Wer Wennigsen zu Fuß entdecken möchte, dem ist ein kleiner Rundgang zu empfehlen, am besten längs des Mühlbachs auf dem Mühlendammweg. Dieser führt auf 1,3 Kilometer an den ehemaligen Mühlen des Klosters und den dazugehörigen Teichen entlang. Es ist einer der schönsten Wege in Wennigsen. Vor allem im Sommer mag dem ein oder anderen die Pracht der Hortensien in Form eines „W“s entlang des Weges auffallen. Sie sind eines von vielen Projekten der Gartenregion Hannover. Das „Grüne W“ zieht sich durch ganz Wennigsen.

Deutsch

Deutsch

English

English

中文

中文

Danish

Danish

Eesti

Eesti

Español

Español

Suomi

Suomi

Français

Français

Italiano

Italiano

日本語

日本語

한국

한국

Nederlands

Nederlands

Norge

Norge

Polski

Polski

Portugues

Portugues

Русский

Русский

Svenska

Svenska

Türkçe

Türkçe

العربية

العربية

Romanesc

Romanesc

български

български

© Stahl, Region Hannover

© Stahl, Region Hannover  © C. Kirsch, Region Hannover

© C. Kirsch, Region Hannover  © GeTour GmbH

© GeTour GmbH  © Region Hannover, Liebenthal

© Region Hannover, Liebenthal