Klimaziel

Windenergie in der Region Hannover

Wichtige Fragen und Antworten zum Thema Windenergie und Ausbau der Windenergie-Anlagen.

Die Region Hannover strebt an, das Klimaziel der Treibhausgasneutralität möglichst bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung dieses Ziels ist die Windenergie.

Windenergie ist eine unerschöpfliche, erneuerbare Energiequelle für die Erzeugung von Strom. Diese gilt es daher auch bei uns auszubauen. Den planerischen Rahmen dazu schafft die Region Hannover über die Regionalplanung. Ängste und Befürchtungen hinsichtlich der Nutzung von Windenergie existieren jedoch. Zudem kursieren immer wieder Gerüchte und Mutmaßungen über negative Effekte von Windenergieanlagen.

Das Team Regionalplanung der Region Hannover hat deshalb für Sie hier die wichtigsten Fragen zum Thema aufgeführt und versucht, sie allgemeinverständlich zu beantworten.

Wir möchten Sie auf dem Weg in die Energiewende mitnehmen. Deshalb: Schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas unklar ist. Am besten per E-Mail an: regionalplanung@region-hannover.de

Ihr Team Regionalplanung

Warum soll Windenergie in der Region Hannover ausgebaut werden?

Die Windenergie ist eine tragende Säule der Energiewende. Im „Masterplan 100 % für den Klimaschutz“ der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover aus dem Jahr 2014 war schon vorgesehen, eine klimaneutrale Energieversorgung bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Das heißt: Die Treibhausgas-Emissionen sind dann gegenüber 1990 um 95 Prozent und der Endenergiebedarf um 50 Prozent gesenkt worden. Seit Ende 2021 hat die Region Hannover den politischen Auftrag, das Ziel der Klimaneutralität möglichst schon bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Dafür müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, allen voran Windenergie und Photovoltaik – der Strom von der Sonne.

Wieviel Windstrom wird in der Region Hannover benötigt?

In einer Studie hat das Hamburg Institut (HIC) ermittelt, wie und bis wann das Ziel der Klimaneutralität in der Region Hannover erreicht werden kann. Selbst bei einer ambitionierten Vorgehensweise kann zwar unter den getroffenen Annahmen bis 2035 keine Klimaneutralität erreicht werden, aber in den frühen 2040er Jahren ist das Ziel erreichbar.

Auch wenn der gesamte Energieverbrauch voraussichtlich sinken wird, kommt es zukünftig zu einem Anstieg des heutigen Stromverbrauchs um mindestens 80 Prozent. Wesentlicher Grund für den Anstieg ist das Ersetzen der fossilen Energieträger wie Kohle, Erdgas oder Erdöl durch strombetriebene Anwendungen. Dies umfasst die Nutzung von Elektroautos statt ‚Verbrennern‘ oder den Einsatz strombetriebener Wärmepumpen statt Erdgas- und Ölheizungen.

Das HIC geht davon aus, das bei einer Ausschöpfung der regionalen Erzeugungspotenziale der erneuerbaren Energien 58 Prozent des zukünftigen Strombedarfs durch die Windenergienutzung gedeckt werden können. Das entspricht rund 4.700 Gigawattstunden (GWh).

Im Rahmen der Regionalplanung werden im derzeitigen Entwurf des Sachlichen Teilprogrammes Windenergie 2,34 Prozent des Regionsgebietes als sogenannte Vorranggebiete Windenergienutzung gesichert. Auf diesen 2,34 Prozent der Regionsfläche könnten unter den hiesigen Bedingungen knapp 4.500 GWh Strom pro Jahr allein aus der Windenergie gewonnen werden.

Welche weiteren guten Gründe gibt es für eine Windenergienutzung in der Region Hannover?

Versorgungssicherheit:

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Menschen in Deutschland vor Augen geführt, welche Gefahren für eine sichere Energieversorgung bestehen, wenn Energie aus autoritären Staaten bezogen wird. Wenngleich die russischen Erdgasimporte massiv zurückgefahren wurden, so deckt Deutschland nach wie vor einen erheblichen Anteil seines Energiebedarfs durch Importe aus nicht demokratisch regierten Staaten. In der eigenen Region produzierter Strom sorgt also für eine bessere Versorgungssicherheit.

Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung:

Die Stromproduktion in der Region Hannover schafft Arbeitsplätze. Zahlreiche Projektierer und Betreiber von Windrädern haben ihren Sitz oder Niederlassungen in der Region. An der Leibniz Universität Hannover wird intensiv im Bereich Windenergienutzung geforscht. Zulieferer für Windräder produzieren in der Region. Dies schafft nicht nur Beschäftigung, sondern auch Wertschöpfung vor Ort.

Finanzielle Teilhabe vor Ort:

Das niedersächsische „Energie-Beteiligungs-Gesetz“ legt fest, dass pro produzierter Kilowattstunde eines Windrads 0,2 Cent an die Kommunen fließen müssen. Weitere 0,1 Cent sind an die Anwohner*innen in der Nähe der Anlage oder an die Kommune zu zahlen. So kommen pro Windrad und Jahr zwischen 30.000 und 45.000 Euro zusammen. Über diese Einnahmen können die Städte und Gemeinden frei verfügen, zum Beispiel zur Unterhaltung von Schwimmbädern, zur Investition in Kindertagesstätten und Schulen oder zur Unterstützung von Kultur und Vereinen. Auch die Bürger*innen können neben den Zahlungen direkt von den lokalen Windrädern profitieren, sei es als Mitglied einer Energiegenossenschaft oder über Bürgerbeteiligungsmodelle.

Grüne Energie als Standortvorteil:

Energieintensive Unternehmen werden sich zunehmend an Orten mit einem ausreichenden Angebot an grüner Energie ansiedeln.

Gibt es in der Region Hannover ausreichend Wind für die Produktion von Strom?

Ja. Nach einer Windpotenzialstudie im Auftrag der Region Hannover sowie Berechnungen aus dem Projekt „EnerKlim – Energiewende im Klimawandel in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg“ liegen bei Höhen von 120 bis 160 Metern über Grund die mittleren Windgeschwindigkeiten zwischen 6,5 und 7 Meter pro Sekunde (m/s). Das reicht für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen aus.

Wieviel Windenergie wird in der Region Hannover produziert?

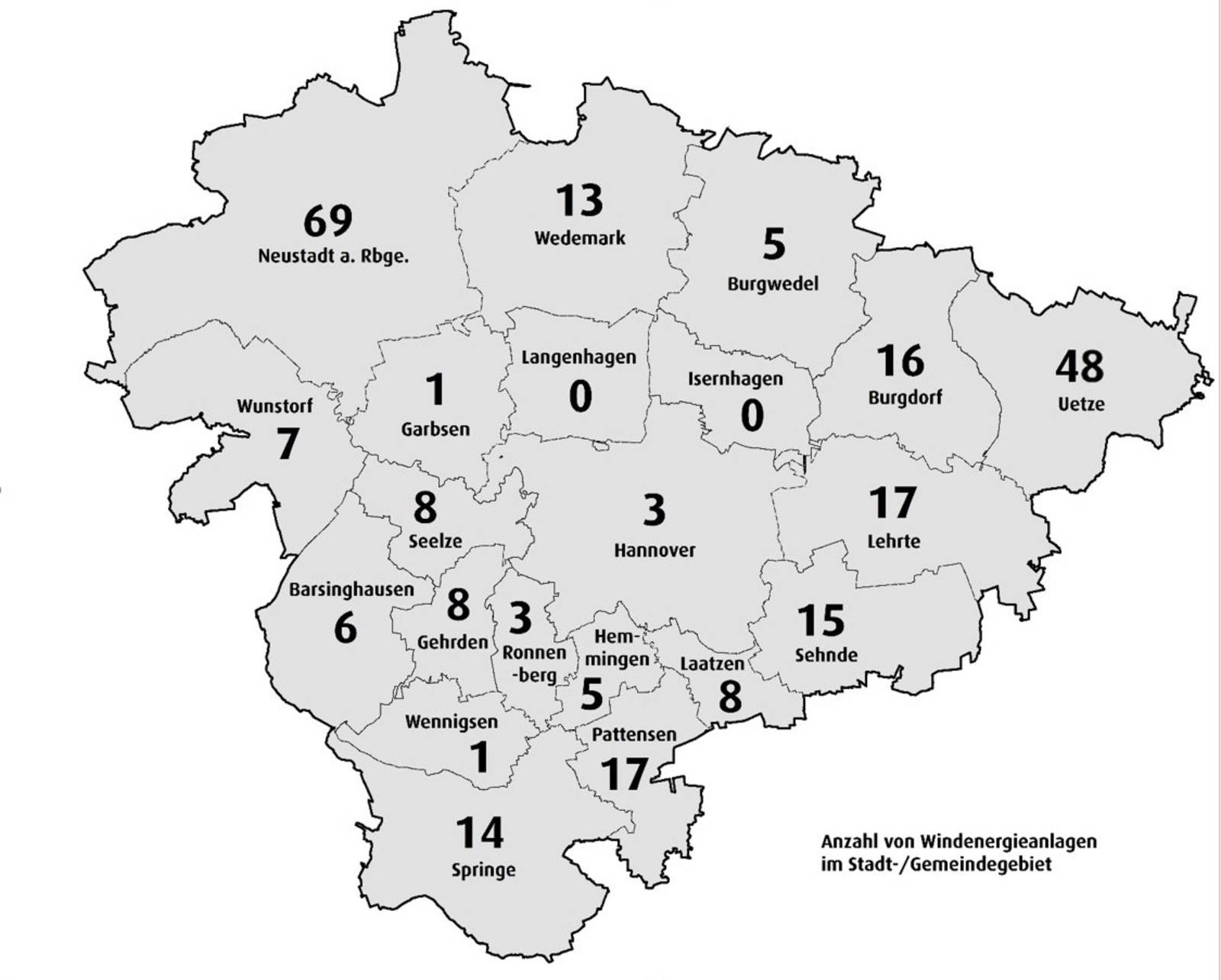

264 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von rund 447 Megawatt (MW) sind in der Region Hannover zurzeit in Betrieb (Stand: September 2024). Die mit Abstand meisten Rotoren drehen sich in Neustadt am Rübenberge (69) und in Uetze (48). Der Anteil der Stromproduktion aus Windenergie beträgt rund 15 Prozent am Gesamtstromverbrauch in der Region Hannover.

Windenergie-Anlagen pro Kommune in der Region Hannover 2024

Wie hoch sind Windenergieanlagen?

Die Mehrzahl der Anlagen in der Region Hannover ist nur bis zu 100 Meter hoch. So war es Standard, als sie Ende der 1990er- und in den 2000er-Jahren errichtet wurden. In der Gemeinde Uetze stehen heute mit 220 Metern die höchsten und modernsten Windräder in der Region.

Die Gesamthöhe einer Windenergieanlage bemisst sich vom Mastfuß bis zur obersten Spitze der Rotorblätter. Die Anlagenhöhe entscheidet über die ‚Ernteleistung‘ beim Wind: In höheren Luftschichten weht der Wind kräftiger und stabiler.

Was ist "Repowering" und was ändert sich dadurch?

Beim Repowering werden ältere, kleine Anlagen durch leistungsstärkere – aber auch höhere – ersetzt. Damit wird der bestehende Standort besser ausgenutzt. Oft werden die Vorgänger-Anlagen in anderen Ländern weitergenutzt oder recycelt. Die Anlagen der ersten Generationen haben etwa 0,5 bis 1,5 Megawatt (MW) Leistung, die neuesten, derzeit beantragten dagegen 4 bis 7 MW.

Interessant ist auch ein Blick auf die Drehzahlen. Je größer die Anlage, desto kleiner die Rotordrehzahl. Die Rotoren aus den 1990er-Jahren laufen 40 bis 60 Umdrehungen pro Minute. Bei den modernen Anlagentypen mit einer Leistung ab 3 MW sind es 5 bis 20 Umdrehungen. Das beruhigt das Landschaftsbild, reduziert Schall und löst weniger Vibrationen aus.

Welche Abstände müssen Windenergieanlagen untereinander einhalten und welche zu Siedlungen?

Hinter dem Rotor verwirbelt die Luft. Dadurch könnte die benachbarte Anlage gestört werden, die dann leistungsärmer wäre. Aus diesem Grund werden in der Nebenwindrichtung etwa 420 Meter (dreifacher Rotordurchmesser), in der Hauptwindrichtung rund 700 Meter Abstand (fünffacher Rotordurchmesser) zwischen den Anlagen eingehalten. Von Siedlungen sind die Anlagen nach dem aktuellen Entwurf des Sachlichen Teilprogramms Windenergie der Region Hannover mindestens 800 Meter entfernt, von Einzelhäusern und Splittersiedlungen 600 Meter. Einen einheitlichen Mindestabstand, wie in einigen anderen Bundesländern, gibt es in Niedersachsen nicht.

Die gesetzlich einzuhaltenden Mindestabstände werden dann im Genehmigungsverfahren nach der „Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (Technischen Anleitung Lärm ‒ TA Lärm) für jede Windenergieanlage gesondert geprüft und berechnet.

Sind geschützte Vogelarten durch Windenergieanlagen gefährdet?

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dürfen bestimmte Vogelarten in ihren Brut- und Lebensräumen nicht gestört oder gar getötet werden. Zwar sind die Populationen von ‚windenergieempfindlichen‘ Arten in Deutschland stabil oder sogar steigend, nichtsdestotrotz ist es notwendig und vorgeschrieben, dass potenzielle Auswirkungen der Anlagen im Vorfeld berücksichtigt werden müssen. Deshalb werden in Gebieten mit entsprechenden Vorkommen Schutzabstände zu den Anlagen berücksichtigt. So ist beispielsweise der Nahbereich um den Brutplatz von Rotmilan oder Schwarzstorch tabu für die Ausweisung eines Windenergiegebietes.

Welche Vorkehrungen werden bezüglich schädlicher Umwelteinwirkungen oder sonstiger Gefahren im Sinne des Immissionsschutzes getroffen?

Stehen die genauen Standorte, die Anzahl und Art der Windenergieanlagen (Höhe und Rotordurchmesser) fest, befasst sich das Team Immissionsschutz der Region Hannover mit dem Genehmigungsverfahren für die Anlagen. Es prüft und bewertet, ob mit den von den Betreibern der Anlagen vorgelegten Gutachten die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) eingehalten werden. Das Gesetz hat das Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen sowie Boden, Wasser und Atmosphäre und auch Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Was ist Infraschall?

IInfra ist Lateinisch und heißt auf Deutsch: unterhalb, darunter. Der Infraschall ist von uns Menschen nicht zu hören. Er hat weniger als 16 Hertz und liegt somit unterhalb eines tiefen Brummens. Infraschall kommt in der Natur als nicht hörbarer Begleiter beim Donnern während eines Gewitters, beim Meeresrauschen oder bei Erdbeben vor. Windenergieanlagen strahlen ein Spektrum an Geräuschen ab, auch Infraschall. Der führt nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die dazu bisher vorliegen, in keinem Fall zu einer Beeinträchtigung des Menschen.

Beispiel: Bei 700 Metern Abstand zur Wohnbebauung ist der Infraschallpegel bei eingeschalteten Anlagen nur unwesentlich höher als bei ausgeschalteten Anlagen. Den Großteil des Infraschalls verursacht der Wind selbst. In Dänemark, das eine der höchsten Dichten an Anlagen hat, wurde im Rahmen umfangreicher Messungen und Untersuchungen festgestellt, dass der Infraschall selbst bei geringstem Abstand keinerlei Auswirkungen auf den Menschen hat.

Windenergieanlagen erzeugen Schattenwurf. Wie wird dies bei der Planung berücksichtigt?

Im Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen wird der Schattenwurf jeder einzelnen Anlage im Tages- und Jahresverlauf berechnet. Dieser ist abhängig vom Sonnenstand, Wetter, Gelände und von der Höhe der Anlage. Gesetzliche Grenzwerte gibt es nicht. Als zumutbar wird eine Dauer der Verschattung von etwa 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden im Jahr angesehen.

Was ist der "Diskoeffekt"?

Es handelt sich dabei um Spiegelungen der Sonne auf den glänzenden Lackierungen der Rotorblätter. Je nach Sonnenstand kommt es beim Drehen der Rotorblätter zu wiederkehrenden Lichteffekten, ähnlich wie bei zuckenden Lichtstrahlen in der Diskothek. Heute tritt dieser Effekt nur noch selten auf, da die Rotorblätter mit matten, wenig spiegelnden Oberflächen beschichtet sind.

Was versteht man unter "Befeuerung"?

Gemeint ist das meist nächtliche Blinken der Windenergieanlagen, damit diese den Piloten in Flugzeugen als Hindernis auffallen. Auch wenn die Belästigung als ‚nicht erheblich‘ eingestuft wird, gibt es mittlerweile bei manchen Anlagen schon eine bedarfsgerechte Befeuerung. Dazu ermitteln Radarsysteme, ob sich ein Flugobjekt nähert. Erst dann gehen automatisch die Lichter an – und danach wieder aus. Für neue Anlagen ist die bedarfsgerechte Befeuerung in der Regel vorgeschrieben, alte Anlagen müssen nachgerüstet werden.

Wurde bei der Windenergieplanung berücksichtigt, dass die Rotoren der Anlagen im Winter Eis abwerfen können?

Bei entsprechender Witterung kann es an den Rotoren zur Eisbildung kommen. Eine Gefahr beim Abwerfen von Eisklumpen entsteht aber nur im unmittelbaren Umfeld. Als Abstand zu Verkehrswegen ist der 1,5-fache Rotordurchmesser plus Nabenhöhe vorgesehen. Bei einer 200 Meter hohen Anlage sind das mehr als 300 Meter Abstand. Da Wohn- und Gewerbeflächen einen größeren Abstand zu Windenergieanlagen haben, sind sie in keinem Fall betroffen. Zudem ist der Eisabwurf und eine mögliche Gefahr daraus in jedem Genehmigungsverfahren anlagenbezogen zu berücksichtigen bzw. zu prüfen. Technisch möglich sind inzwischen auch Abtau- oder Abschaltautomatiken, die diese Gefahr vermeiden.

Stimmt es, dass Immobilien durch in der Nähe geplanten Windenergieanlagen an Wert verlieren?

Das Geschehen auf dem Immobilienmarkt wird im Wechselspiel von Nachfrage und Angebot von vielen verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt, so zum Beispiel dem Standort, dem Alter, dem Zustand, der Ausstattung und der Energieeffizienz der Immobilie. Auch die demografische Entwicklung der Bevölkerung wirkt als wertbeeinflussender Faktor.

Die Frage der Wertminderung von Immobilien in Folge der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen in der Nachbarschaft wurde in verschiedenen Studien untersucht. Eine Studie der University of California, Berkeley, auf der Basis von 300 Millionen tatsächlichen Hausverkäufen im Zeitraum 1997-2020 und 60.000 Windenergieanlagen in den USA ist besonders aktuell und fundiert. Ergebnis ist, dass Wertänderungen im zeitlichen Verlauf zu betrachten sind. In einer Entfernung bis maximal 2.000 Metern erreicht die Wertminderung einer Immobilie demnach drei Jahre nach der Windrad-Installation mit durchschnittlich 8 Prozent ihren Höhepunkt und wird dann mit den Jahren immer kleiner, der Wert der Immobilie steigt also wieder. Die Wertminderung ist nur eine temporäre Erscheinung. Windenergieanlagen, die erst kürzlich errichtet wurden, haben sogar einen noch geringeren negativen Effekt auf die Wertentwicklung, als ältere Windenergieanlagen.

Was ist unter einer "optisch bedrängenden Wirkung" durch Windenergieanlagen zu verstehen und wann ist mit einer solchen zu rechnen?

Der Begriff stammt aus der Rechtsprechung und beschreibt einen Aspekt der baulichen Bodennutzung. Da es keine Studien oder Erkenntnisse zu möglichen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gibt, gilt als Faustformel: Unterschreitet der Abstand zur Wohnbebauung den Wert aus der Gesamthöhe der Anlage mal zwei, kann von einer ‚optisch bedrängenden Wirkung‘ gesprochen werden.

Was hat es mit dem "Abrieb" von Windenergieanlagen auf sich?

Rotorblätter sind vielfältigen Wetterbedingungen ausgesetzt. Die Folge sind Abnutzungen und Risse. Deshalb müssen sie regelmäßig gewartet werden. Durch die Erosion wird Mikroplastik freigesetzt. Nach einer Abschätzung des Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) beträgt die Menge an allen Windenergieanlagen in Deutschland jedoch weniger als 1.400 Tonnen pro Jahr (t/a). Im Vergleich dazu gibt das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) jährliche Abriebwerte von Reifen mit 102.090 t/a und von Schuhsohlen mit 9.047 t/a an. Der Abrieb an Windenergieanlagen liegt also weit darunter.

Warum legt die Region Hannover keine Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen fest?

Um das Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele in der Region nicht zu gefährden, wird auf die Festlegung einer Höhenbegrenzung verzichtet. Im Einzelfall kann es Einschränkungen bei der Höhe von Windenergieanlagen wegen der Flugsicherheit geben. Dies wird dann im Genehmigungsverfahren berücksichtigt.

In der Region Hannover gibt es zwei Flughäfen: den Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen sowie den Militärflughafen Wunstorf-Großenheidorn. Ist das berücksichtigt?

In die jeweilige Standortplanung von Windenergieanlagen werden die zuständigen Behörden frühzeitig eingebunden. Das sind das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sowie das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.

Die Wetterbeobachtung per Wetterradar kann durch Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. Wie wird das eingeplant?

Der Deutsche Wetterdienst betreibt am Flughafen Hannover-Langenhagen ein Wetterradar – so wie bundesweit an 16 weiteren Standorten. Jedes hat eine Reichweite von 150 Kilometern. Ziel ist die Wetterbeobachtung und -vorhersage. Dazu gehört eine flächendeckende und dreidimensionale Niederschlagsmessung. Reichen Windenergieanlagen aufgrund ihrer Höhe in die von dem Wetterradar beobachtete Atmosphäre hinein, können durch Abschattungen und Reflexionen die Messwerte beeinflusst werden. Deshalb wird in einem Umkreis von 15 Kilometern um das Wetterradar genau geprüft, ob eine neue Windenergieanlage stören könnte. Sollte dieses der Fall sein, sind Höhenbeschränkungen angeraten. Aufgrund eines verbesserten Verfahrens zur Wettervorhersage werden neue Windenergieanlagen zukünftig generell ab einem Umkreis von fünf Kilometern zulässig sein.

Was sind seismologische Stationen und wie werden Auswirkungen von Windenergieanlagen auf diese berücksichtigt?

Es geht dabei um das Messen von Schwingungen im Boden. Der Bundesverband Erdöl, Erdgas und Geoenergie betreibt bundesweit ein entsprechendes Messnetz. Damit werden Erschütterungen an und unter der Erdoberfläche erfasst. Registriert werden selbst feinste Schwingungen, wie sie von Zügen, Autos oder im Wind bewegten Bäumen ausgehen. Auch Windenergieanlagen erzeugen Schwingungen im Untergrund. Ob aber dadurch das Messnetz beeinträchtigt wird, muss im Genehmigungsverfahren einzeln bewertet werden.

Was ist das Regionale Raumordnungsprogramm und das Sachliche Teilprogramm Windenergie der Region Hannover?

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) ist das Planungsinstrument der Regionalplanung in Niedersachsen. Regionalplanung ist in Deutschland eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die länderspezifisch unterschiedlich organisiert ist. In Niedersachsen sind die Landkreise, der Regionalverband Großraum Braunschweig sowie die Region Hannover Träger der Regionalplanung. Im Regionalen Raumordnungsprogramm wird die räumlich-strukturelle Entwicklung der Region für einen Planungshorizont von zehn Jahren festgelegt. Der Regionalplan bildet den ‚Rahmen‘ für die Bauleitplanung in den Städten und Gemeinden der Region sowie für raumbezogene Fachplanungen (zum Beispiel für die Siedlungsentwicklung, Verkehrsplanung, Rohstoffgewinnung, etc.). Das RROP wird von der Regionsversammlung als Satzung beschlossen. In einer Stadtregion wie der Region Hannover lasten besonders hohe Raumnutzungskonflikte. Die Fläche ist jedoch endlich. Das derzeit gültige RROP ist am 10.08.2017 in Kraft getreten. Es gilt für zehn Jahre.

Zur Windenergie ist im übergeordneten Landesraumordnungsprogramm (LROP) festgelegt: „Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen.“ Das heißt: Die Region Hannover legt danach als Trägerin der Regionalplanung Vorranggebiete für Windenergie fest. Also Flächen, auf denen Windenergieanlagen errichtet werden sollen.

Eine Gesetzesänderung auf Landesebene (Niedersächsisches Raumordnungsgesetz) hat im Jahr 2024 die Möglichkeit eröffnet, die Planung von Windenergiegebieten vom gesamträumlichen RROP „abzukoppeln“ und in einem eigenen Programm, dem Sachlichen Teilprogramm Windenergie (STPW), zu planen. Davon macht die Region Hannover Gebrauch.

Das Team Regionalplanung der Region Hannover erarbeitet dazu das STPW nach fachlichen und rechtlichen Vorgaben. Beteiligt werden alle wichtigen Institutionen wie Fachplanungsstellen, Städte und Gemeinden, etc. in der Region und im Umkreis (sie nennen sich Träger öffentlicher Belange) sowie die Bürger*innen. Die Regionsversammlung der Region Hannover als gewähltes politisches Gremium stimmt letztlich über das STPW ab. Alle Sitzungen sind öffentlich.

Wo können überhaupt Windenergieanlagen errichtet werden?

Das Baugesetzbuch legt fest, dass Windenergieanlagen nur im „Außenbereich“ errichtet werden dürfen. Als Außenbereich wird der Bereich einer Gemeinde bezeichnet, der außerhalb von Bebauungsplänen oder außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt. Zudem müssen immer auch die Vorgaben des Natur-, Hochwasser- oder Immissionsschutzes berücksichtigt werden.

Nach den Vorgaben des aktuellen Entwurfs des Sachlichen Teilprogramms Windenergie (STPW) sollen 800 Meter Mindestabstand zwischen Siedlungsbereichen und Vorranggebieten Windenergienutzung liegen. Zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbereich reichen auch 600 Meter Abstand aus.

Zudem sind Windenergieanlagen außerhalb so genannter Windenergiegebiete (Windenergieflächen von Seiten der Region Hannover oder der Städte und Gemeinden) nicht mehr zulässig, sobald ein bestimmter vom Land Niedersachsen festgelegter Flächenanteil für die Windenergienutzung im Regionalplan verbindlich festgelegt ist. Dieses so genannte Teilflächenziel beträgt für die Region Hannover 0,63 Prozent der Regionsfläche und ist bis zum 31. Dezember 2032 zu erreichen.

Ausnahmen gibt es bis Ende 2030 für Windenergieanlagen, die „repowert“ werden. Dies bedeutet, dass alte Anlagen durch neue und leistungsfähigere ersetzt werden (zum Repowering siehe auch „Was ist ‚Repowering‘ und was ändert sich dadurch?“).

Warum plant die Region Hannover Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Windenergie jetzt neu?

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 enthielt bereits Flächen für die Windenergienutzung (sogenannte ‚Vorranggebiete Windenergienutzung‘) und schloss gleichzeitig Windenergieanlagen außerhalb dieser Flächen aus. Diese Regelungen fußten auf einem komplexen Planungskonzept. Dagegen wurde von verschiedener Seite geklagt und das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat diesen Klagen in Teilen stattgegeben. Damit sind die Regelungen zur Windenergie im RROP nicht mehr wirksam. Die Region Hannover muss jedoch nach dem Landesraumordnungsprogramm (LROP) Vorranggebiete Windenergienutzung festlegen. Daran wird derzeit gearbeitet.

Wie werden Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt?

Die Regionalplanung schließt zunächst die unzulässigen Flächen aus. Dazu gehören Flughäfen, Autobahnen oder Naturschutzgebiete (Planer*innen nennen diese Flächen ‚harte Tabuzonen‘). Zusätzlich schließt die Regionalplanung Flächen aus, die sie als nicht geeignet ansieht (‚weiche Tabuzonen‘). Dies können zum Beispiel wertvolle Bereiche von Wäldern sein oder Gebiete, die für das Landschaftsbild oder die Fauna wichtig sind. Was verbleibt – die sogenannten Potenzialflächen – werden dann einzeln nochmals genau geprüft.

Wichtig ist dabei: Diese regionalplanerischen Festlegungen ersetzen in keinem Fall die jeweiligen Genehmigungsverfahren für die Anlagen. Sie greifen diesen lediglich planerisch vor. Jede Windenergieanlage muss für den Bau und den Betrieb im Vorfeld ein umfangreiches Genehmigungsverfahren durchlaufen, in dem unter anderem alle Aspekte des Immissions- und Umweltschutzes geprüft werden.

Einige Windgebiete sind in Landschaftsschutzgebieten oder im Wald festgelegt. Wie wurden diese Standorte ermittelt?

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2022 wurden Landschaftsschutzgebiete (LSG) – für die bis dahin in der Regel ein Bauverbot bzgl. der Errichtung von Windenergieanlagen bestand – für eine Windenergienutzung weitgehend „geöffnet“. Darüber hinaus sind auch Waldflächen im Rahmen der Novellierung des Landes-Raumordnungsprogrammes Niedersachsen 2022 in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen ökologischen Wertigkeit für eine Windenergienutzung weitgehend nicht mehr ausgeschlossen.

Ohne eine behutsame Inanspruchnahme von Flächen in LSG oder in Wäldern kann zudem das für den Klimaschutz und die Energieversorgung wichtige Ziel der Festlegung von circa 2,5 Prozent der Regionsfläche für die Windenergie nicht erreicht werden. Dazu werden spezielle fachliche Kriterien herangezogen. Tabu in einem LSG sind zum Beispiel die empfindlichen Kernzonen mit einer hohen ökologischen Wertigkeit, Wälder sowie wichtige Flächen für die Artenvielfalt und den Biotopverbund.

Hinsichtlich Waldflächen außerhalb eines LSG wird planerisch ähnlich vorgegangen. Historische Waldstandorte sowie Laub- und Mischwälder sollen für die Windenergie nicht in Anspruch genommen werden.

Selbstverständlich werden auch die Kriterien, die für die gesamte Region gelten, angewendet. Zunächst werden die unzulässigen Flächen, sogenannte ‚harte Tabuzonen‘, ausgeschlossen. Dazu gehören Flughäfen, Autobahnen und Wohngebiete. Im nächsten Schritt werden Flächen ausgeschlossen, die die Regionalplanung als nicht geeignet ansieht, sogenannte ‚weiche Tabuzonen‘. Dies können zum Beispiel Gebiete sein, die für die Fauna wichtig sind oder Vorsorgeabstände zu anderen Nutzungen.

Jede verbleibende Fläche wird für sich detailliert überprüft und abschließend abgewogen, ob eine Windenergienutzung vertretbar ist. Nur Flächen, die diese Prüfschritte erfolgreich bestanden haben, werden als Windgebiete festgelegt.

In manchen Kommunen sollen bzw. können mehr Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt werden als in anderen. Kann man die Windenergienutzung nicht gleichmäßiger über die Kommunen im Regionsgebiet verteilen?

Die "Verteilung" der Windenergiegebiete in der Region ergibt sich aus der systematischen einheitlichen Umsetzung der festgelegten Planungskriterien im gesamten Planungsraum (wie oben beschrieben). Dementsprechend gibt es im Ergebnis Teilräume, die sich gut oder gar nicht für eine Windenergienutzung eignen. Letzteres kann zum Beispiel im stark verdichteten Kernraum der Region Hannover, zu dem unter anderem die Landeshauptstadt Hannover zählt, alleine aufgrund von Siedlungsflächen und dazu erforderlichen Abständen der Fall sein.

Zudem ist eine gleichmäßige Verteilung auch nicht möglich, weil die "Windausbeute" in den Kommunen unterschiedlich ist.

Können die Stromnetze in der Region Hannover mehr Strom von Windenergieanlagen aufnehmen?

Die Region Hannover als ‚Ballungsraum‘ verfügt aus der Historie heraus über ein starkes Stromnetz bestehend aus Ringstrukturen. Die Verbraucher, also Industrie sowie Gewerbe und die Bürger*innen, sind direkt vor Ort. Weite Transportwege entfallen. Die Region verfügt über günstige Voraussetzungen. Dennoch muss das Netz ausgebaut werden. Im Norden der Region ist der bereits in Planung befindliche Ersatzneubau der vorhandenen Leitung von Landesbergen nach Mehrum von zentraler Bedeutung. Der Osten weist bereits ein engmaschiges Netz auf. Im Südwesten der Region ist zwar ebenfalls eine ausreichende Netzstruktur vorhanden, jedoch ist die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Unterm Strich bezeichnete die Avacon AG als zuständige Netzbetreiberin den Netzausbau in einem Expert*innen-Hearing am 5. September 2023 im Regionalplanungsausschuss der Region Hannover als lösbare Aufgabe.

In Ihrer Nähe soll ein Vorranggebiet Windenergienutzung festgelegt werden. Hat ein Windenergieanlagen-Betreiber damit die Genehmigung, dort eine Windenergieanlage zu bauen?

Nein. Jede Windenergieanlage ab einer Höhe von 50 Metern muss auf der Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) genehmigt werden. Ob eine Genehmigung erteilt werden kann, wird im Rahmen eines aufwendigen Verfahrens beurteilt. Hierzu sind detaillierte Informationen und umfangreiche Gutachten vorzulegen. Für eine Genehmigung nach dem BImSchG müssen öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere des Planungs-, Natur- und Artenschutzrechts, des Baurechts, Immissionsschutzrechts, Wasserrechts, Straßen- und Luftverkehrsrechts eingehalten werden. Ob dieses gegeben ist, wird in jedem Einzelfall von der unteren Immissionsschutzbehörde der Region Hannover geprüft und entschieden. Bei der Prüfung, ob die Anlagen am beantragten Standort baurechtlich zulässig sind (also in einem so genannten Windenergiegebiet liegen), sind die Vorranggebiete des Sachlichen Teilprogramms Windenergie (STPW) entscheidend. Auf dieser Basis können aus planungsrechtlicher Sicht bereits Anlagengenehmigungen erteilt werden. Auf eine Anpassung durch die Bauleitplanungen der Städte und Gemeinden muss nicht gewartet werden.

Deutsch

Deutsch

English

English

中文

中文

Danish

Danish

Eesti

Eesti

Español

Español

Suomi

Suomi

Français

Français

Italiano

Italiano

日本語

日本語

한국

한국

Nederlands

Nederlands

Norge

Norge

Polski

Polski

Portugues

Portugues

Русский

Русский

Svenska

Svenska

Türkçe

Türkçe

العربية

العربية

Romanesc

Romanesc

български

български